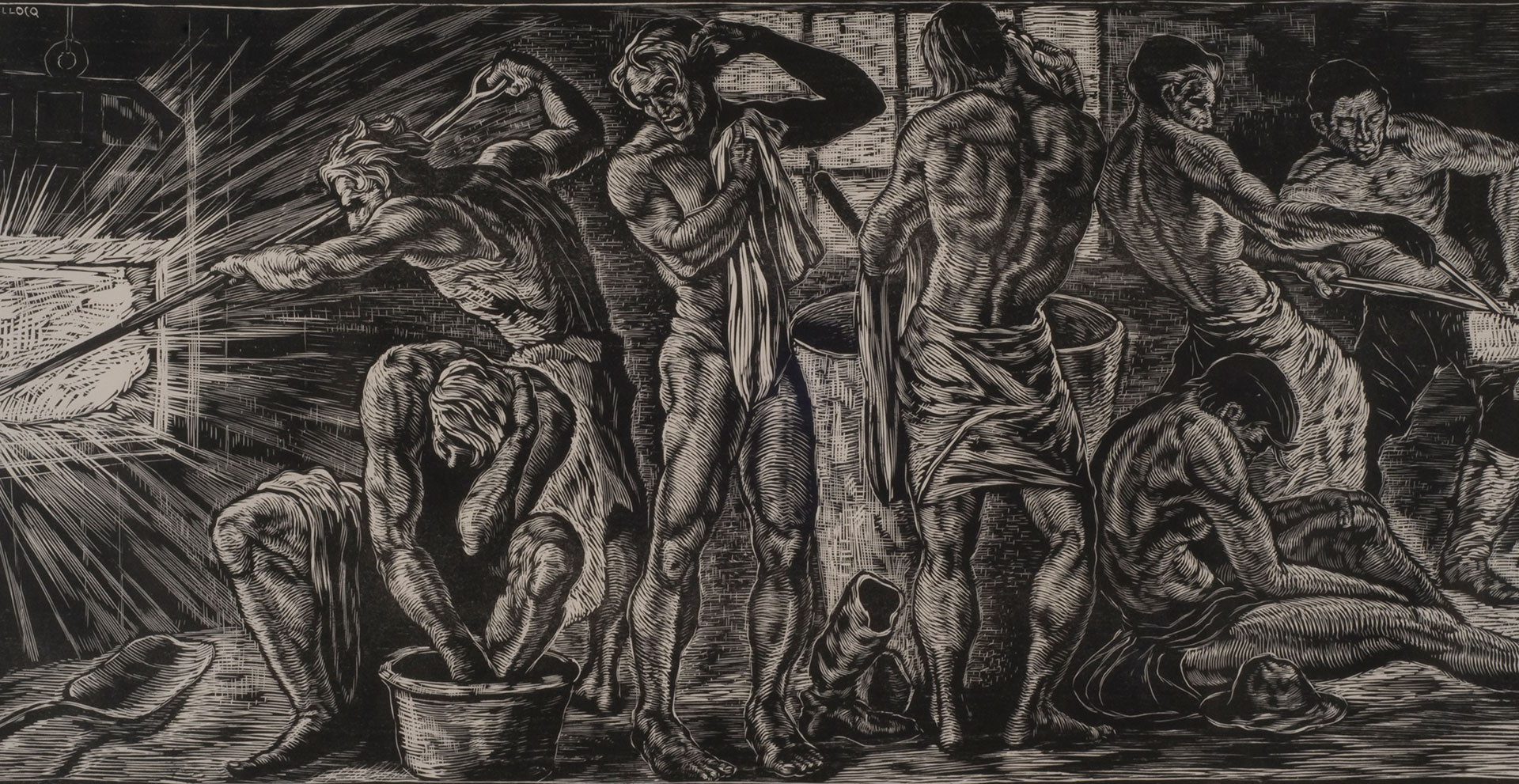

Por: David E. Kronzonas* Imagen: Fundidores de acero, Adolfo Bellocq, MNBA

“Toda definición de “pueblo” implicará un acto de demarcación, sobre la base de la nacionalidad o del Estado-nación; y ese límite, se convertirá en un límite siempre en disputa”.

“La nada no es nada: es algo. En el fondo oscuro del mundo, como inagotable presupuesto suyo, hay mil muertes; en vez de la única –que realmente sería nada-, mil nadas, que justamente porque son múltiples, son algo.”

Franz. Rosenzweig

“Cuanto menos preguntamos al Otro, más parece edificarse la pregunta qué es del Otro y más se destruye la pregunta hacia el Otro. Su pregunta es diferencia. Su pregunta es su presencia, su ausencia y su misterio. (…) Su pregunta es allí donde todo comienza.

Jaques Derrida

Por lo menos tres son las tradiciones históricas que han dado cuenta del concepto de ciudadanía (1): la republicana, la liberal y la democrática. En la tradición republicana, los derechos individuales son asimilados y subordinados al bien público. La existencia de un Estado fuerte permitirá salvaguardar los intereses individuales (T. Hobbes). Los liberales insisten en la defensa y protección de los derechos individuales y universales; donde el ciudadano requiere de garantías, no sólo en relación con sus otros conciudadanos sino frente a los eventuales excesos del Estado. Por último, la tradición democrática avanzará en un doble sentido: el primero hará converger la voluntad general y el bien común, produciendo una cierta semejanza con la tradición republicana; el segundo, interpretará el concepto de voluntad general a la luz de las exigencias de la participación y del auto-gobierno. La idea de comunidad ocupa un lugar significativo en esta interpretación dando paso al otorgamiento de una variedad de derechos colectivos diferenciados en el seno de una misma entidad política. La ciudadanía implicará un sentido de comunidad; el sentimiento de pertenecer a ella sobre la base de una lealtad común a todos. J. J. Rousseau afirmaba que el ciudadano da a la nación una parte de su “amor propio”. Ese lazo implicará cierta interiorización espiritual de la estructura social, siempre relacional, estratificada y por lo tanto, desigual (no igualitaria). La mayoría de los Estados modernos establecerán un vínculo entre la ciudadanía y la nacionalidad. Ciudadanía, nacionalidad y comunidad cultural estarán superpuestas. Toda teoría de la ciudadanía también, deberá ir de la mano de una teoría del Estado.

¿Cuáles son las diferencias en qué cada una esas tradiciones conciben a las instituciones políticas? En la visión republicana, las instituciones centralizan la autoridad; educan y movilizan a sus ciudadanos, garantizando su existencia mediante la homogeneidad cultural y la igualdad del cuerpo político. En la doctrina liberal (clásica), el Estado asume funciones mínimas, cuyo límite será la protección de los derechos individuales. Por último, la tradición democrática presentará dos modelos institucionales: el primero, de tintes jacobinos; el segundo, mediante la valorización de la participación, introduciendo así, dimensiones de heterogeneidad y asimetría en la organización política. Las instituciones deberán reflejar la multiplicidad de los intereses y de las identidades. A lo largo de la historia tanto la exclusión, o negación del Otro, (o de los Otros) ha generado -como contraparte-, un proceso de resistencia y lucha -política o social- para lograr su reconocimiento (y el de sus derechos). Existe una divulgada convicción que las democracias modernas son espacios políticos de ciudadanos libres e iguales entre sí. Sin embargo, quienes aún no conquistan el derecho de ciudadanía carecerán de los derechos elementales; pero además, quedarán excluidos del espacio público. Las fronteras políticas definen a algunos, como miembros; a otros, como extranjeros. La condición de miembro es significativa sólo cuando se ve acompañada de rituales de ingreso, acceso, pertenencia y privilegio.

Cada uno defiende su versión por oposición a quienes están afuera, a los que se considera una amenaza, o como algo “distinto” de lo que se propone para integrar a ese conjunto. El cuerpo político estará posicionado como una unidad imposible de llevarlo a la práctica. Hay quienes estiman que como la formación del concepto de “pueblo” es siempre parcial deberá aceptarse tal composición (incompleta) como algo principal a la política; esta visión tiene en contra a aquéllos que tratan de mostrar y combatir toda forma de exclusión sabiendo que nunca podrá incluirse a todos, pero aun así, persistirán en esa lucha. Habrá que sugerir que muchas exclusiones se realizan inadvertidamente, con cierto dejo de habitualidad como el “sentido común” o “natural” de las cosas; por otra parte, la política democrática, no se propone tampoco como horizonte la inclusión de todos. Toda definición (de “pueblo”) implicará un acto de demarcación, sobre la base de la nacionalidad o del Estado-nación; y ese límite, se convertirá en un límite siempre en disputa. Esa demarcación refiere a las líneas de existencia de los Estado-nación, de las comunidades raciales y lingüísticas, o de la afiliación política. Entonces esa zona servirá de línea divisoria que pondrá en primer plano quiénes lo son; y quiénes deberán ser relegados a los márgenes o al olvido; y quiénes no contarán ni siquiera como tales.

La Declaración Universal siempre respetó la soberanía de los Estados, siempre inviolable y como contrapeso hegemónico. Podríamos decir que dos principios son los que conforman la base del edificio de los derechos humanos –sin perjuicio de la existencia de otros-: el de igualdad ante la ley y el de no discriminación. A pesar de que estos principios son universalmente aceptados, bajo circunstancias diversas los derechos civiles y políticos son con frecuencia restringidos cuando no francamente negados en nombre de valores “superiores” o “prioritarios” como la unidad nacional, la consolidación del Estado-nación, el desarrollo, y el progreso. Si bien, la soberanía estatal se ha visto erosionada, ésta continúa aun reafirmándose. Tensión entre el derecho de los Otros y la soberanía. Incongruencia entre las normas de derechos humanos y la afirmación de soberanía territorial.

Para tomar uno de los ejes arriba señalados, el de la construcción de la identidad nacional, ésta siempre será una tarea asumida por las élites intelectuales de los diversos países, en determinadas circunstancias históricas. Identidad que es puesta al servicio de las clases hegemónicas. Este proyecto ha servido para “fortalecer la nación” contra sus enemigos externos, o internos; reales, o imaginarios. Esa “comunidad inventada” que es la nación tiene que distinguirse de otras por la lengua, la religión, los mitos o los símbolos cuidadosamente elaborados y transmitidos de una generación a otra y así sucesivamente. El modelo dominante del Estado nacional significaba no solamente la unificación territorial sino también, la homogeneización cuando no, la uniformización cultural. Ello ha generado tensiones múltiples y a veces conflictos y luchas respecto de aquellos grupos culturalmente diferenciados, que no necesariamente comparten esa visión hegemónica. La transformación del Estado -como instrumento de la ley-, en un instrumento de la nación; y donde la nación había conquistado el Estado y en el cual los intereses nacionales tenían prioridad por sobre la ley son las circunstancias que H. Arendt describe en su propia piel. Toda nación tiene sus Otros adentro y afuera. El nacionalismo se construye a través de una serie de demarcaciones imaginarias entre nosotros y ellos, entre nosotros y los otros. Por otra parte, el dinero –aquí y en otros lares- ha provocado la pérdida del lazo con lo nacional. Las elites han perdido la noción de comunidad.

La mayoría de la población de las naciones está compuesta de manera heterogénea, bajo diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, raciales, y de género. La nacionalidad y las normas de ciudadanía de todos los pueblos son sumas y mezclas de contingencias históricas, luchas territoriales, choques culturales y actos burocráticos de pura decisión. El concepto de ciudadanía ha recuperado un interés central ya que remite tanto a la idea de los derechos universales cuanto a los problemas de integración en una comunidad particular. La ciudanía (2) supone derechos y obligaciones que se ejercen al interior de una comunidad política. La ciudadanía -en los marcos de una concepción política determinada- es una adscripción –como condición legal-; pero también, un logro, en la medida en que tiende idealmente a expresarse en formas crecientes de participación -de individuos y grupos- en la construcción de su destino. Estos logros, aunque parciales, de la ciudadanía política coexisten con un sacrificio de las libertades civiles y un quiebre evidente de los derechos sociales producto de la tensión entre lo local y lo global.

El cosmopolitismo combina respeto por la diferencia y la alteridad experimentando formas democráticas que van más allá del Estado-nación. No ordena las diferencias jerárquicamente, ni las disuelve sino que las acepta como tales, las inviste de un valor positivo. Afirma aquello que resulta excluido tanto por las diferencias jerárquicas como por la igualdad universal: la percepción de los Otros como diferentes y al mismo tiempo, iguales. El nacionalismo -caracterizado por el particularismo y la exclusión-; se opone al cosmopolitismo como el espacio público y político donde se refuerza la interdependencia ética y donde las preocupaciones globales se vuelven parte de las experiencias locales. La tensión entre lo universal y lo particular (3) se ha convertido en uno de los rasgos inevitables de la condición cosmopolita. Vamos a unos ejemplos: el concepto de honor y de dignidad. El primero de ellos, está ineludiblemente unido a la desigualdad. Para que algunos tengan honor; otros deberán no tenerlo, otros deberán perderlo (C. Taylor). El segundo, el de dignidad –que a diferencia del honor-, se aplica a todo el mundo; todos pueden poseerla, todos pueden perderla y todos pueden luchar por ella. Es un concepto igualitario y por lo tanto, compatible con la sociedad democrática. La dignidad es un concepto básicamente, igualitarista y no jerárquico. Aquí hay una tensión entre el mundo de las antiguas virtudes guerreras -que también implicaba: estar fijado en un tiempo y en un lugar-; y la falta de mundo –el repliegue de la acción y del mundo político-, asumir una postura ética por fuera de la política, la profundización de la separación entre ética y política, la distinción entre fortaleza y debilidad, que no dejan de ser formas de cómo lidiar con el poder. Todas son representaciones propias de la sociedad liberal.

Es J. Ranciere quien realiza a Platón dos diferentes críticas a partir de las cuales, le permitirán desarrollar su propia teoría política. La primera, a “Menón” donde Sócrates lleva a un esclavo, a descubrir –por reminiscencia- el conocimiento matemático que ya tenía en él. Esta escena demuestra que el esclavo no alcanza el punto de comprensión sino al afirmar lo que Sócrates sabe que aquél no sabía; su eventual aprendizaje no remite sino al saber de los sabios. El secreto de la mayéutica es dar –a los interlocutores- la medida de su incapacidad. Como afirma Sócrates en “Teeteto”: “Tendrás la sensatez de no creer que sabes lo que ignoras” (4); la segunda, a “La República”. Aquí el corazón de la imputación es la adecuación de los hombres al papel específico que se les asigna, llama a exceder su “ethos” comunitario. En este caso, el problema no es el de la jerarquización de los doctos y de los ignorantes que la igualdad horizontaliza sino que se trata de la arbitrariedad en la distribución de los roles sociales: el tejido social –con sus identidades y ocupaciones- va a carecer –en esta lectura- de fundamento alguno. El desafío ya no es derrocar a los sabios e igualar la dominación; sino asumir la contingencia de los lugares asignados dentro del tejido social. La igualdad así pasa a ser entendida más como aquello que borronea las fronteras, que como lo que derriba las jerarquías. La política es la actividad que tiene por principio a la igualdad. Pero el concepto de igualdad difiere en tanto se lo vincule a la emancipación intelectual o la emancipación política. La política es conflicto y disenso. Para que exista lo político la igualdad debe interrumpir los mecanismos del orden no igualitario, haciendo aparecer en él una distorsión (una anomalía). La distorsión expone el campo social a su propia contingencia. Hace de sus identidades, sus lugares, sus fronteras objetos de un litigio abierto frente al orden que simplemente dice ser lo que es. El principio de este ser-juntos es sencillo: da a cada uno la parte que le corresponde según la evidencia de lo que es. Ahora bien, ésta “normalidad” no es neutral.

Al presuponer la correspondencia de cada uno con su identidad –que se comporte, actúe y hable de acuerdo a su parte- le impone a lo posible unos límites muy estrechos, estableciendo un orden determinado (al que el filósofo francés llama policial). El problema radica en su naturaleza consensual y no en su codificación histórica o específica. El consenso -que reúne las maneras de ser, hacer y decir-, designa una organización estable entre lo que es dado y lo que es pensado, una suerte de organización de aquello llamado “posible”. Fuera de este consenso -dice el orden- tan sólo habrá anarquía, ruido, fragmentos de lo sensible. La dominación no deberá entenderse en términos de represión, exclusión, ni siquiera disciplinamiento sino como una auto-referencialidad de carácter sorda y estrecha. No oprimirá ya que de hecho han sido “integrados” al tejido identitario; sino que aquello a lo que se resiste es a la propia contingencia, a la mueca del destino de estar afuera. Se discute el lugar en el que el sorteo nos puso. La política interrumpe el orden, desvía las identidades asignadas, multiplica lo posible. La política piensa el nosotros como formas colectivas de desidentificación, no participa del orden. Ranciere llama “a la parte de los sin parte” en tanto que sujeto colectivo. Estos son la apertura donde cualquiera puede contarse. Cuenta de una puesta en relación, entre una parte y una ausencia (de parte). Ausencia de un criterio legítimo, ni para determinar quién puede, o no participar. Dos son los caminos –enseña el argelino- para la igualdad (5): en la emancipación intelectual, la igualdad será contra-jerárquica y funcionará como un lazo horizontal entre los individuos; en la política, será anti-consensual al discutir su normal funcionalidad. Es aquí donde se dará la suspensión conflictiva de los criterios de identificación.

La ciudadanía política y la conquista de la ciudadanía social se lograron a partir de la influencia sobre la toma de decisiones que pudieran tener las mayorías y las diversas minorías sobre los comportamientos del Estado. En ciertos períodos, como el resultado de las luchas políticas hegemónicas, el Estado está dispuesto a intervenir, en función de corregir los desequilibrios de una ciudadanía civil fundada en el mercado y en la propiedad privada. Pero cuando el Estado simplemente delega en los grupos de poder esas funciones integradoras internas, es natural que la polarización y el desequilibrio social se potencien. Una parte de la sociedad estará integrada, posee la noción de pertenecer a una comunidad y ejercer la posibilidad de demandar. Otro segmento, en cambio, se encuentra marginalizado, excluido, no cuenta. Vieja antinomia entre las libertades políticas y la justicia social, entre las democracias formales y sustantivas. La constitución plena de la ciudadanía democrática supone la presencia de fuertes tensiones sociales hacia la igualdad: amplia integración de una sociedad civil con capacidad de institucionalización de sus demandas sobre el Estado. Arendt sabía por su propia experiencia –como persona sin Estado y prisionera de un campo de internamiento (en Francia)- que los derechos universales no tienen relevancia si no son garantizados por instituciones particulares. No tener Estado o la pérdida de la nacionalidad era equivalente a la pérdida de esos derechos. Lo que define la condición de los sin Estado es que no tienen lugar en el mundo. Para quienes carecen de derechos, no hay ley. El Estado-nación –y a pesar de sus limitaciones- sigue siendo el único capaz de defender los derechos de todos quienes son sus ciudadanos.

En “Los orígenes del totalitarismo” (1951) H. Arendt escribió: “Algo (…) más importante que la libertad y la justicia son los derechos de ciudadanía, es allí cuando está en juego la membresía a una comunidad en la que uno nació. Cuando esto ya no es una cosa dada y no pertenecer no es una cuestión de elección; (…) su trato con los demás no depende de lo que hace o deja de hacer.” La existencia de un derecho a tener derechos significaba vivir en un marco en el que uno sea juzgado por sus acciones y opiniones; el derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada. Tener derechos depende de recibir un tipo especial de reconocimiento y aceptación social, es decir, la condición jurídica dentro de una comunidad (6) política particular concreta. En suma, podríamos afirmar nuevamente, que no tener Estado o la pérdida de la nacionalidad significa el menoscabo de los derechos de ciudadanía. ¿Quién ha de dar o negar tal reconocimiento de derechos?; ¿Quiénes son los destinatarios del reclamo de ese reconocimiento? La respuesta de Arendt es clara: es la “humanidad misma”. ¿Cuál sería el deber recíproco? El deber de reconocerse mutuamente como miembros, como individuos protegidos por las autoridades político-legales y ser tratados como personas habilitadas para disfrutar de esos derechos. Este derecho y el deber que nos impone nos conciernen a los seres humanos como tales, trascendiendo toda filiación cultural, religiosa y lingüística; y todo lo que nos distingue el uno del Otro. Pero por otra parte, habrá que señalar que es la racionalidad del mercado la que está decidiendo a “quién es necesario proteger; cuáles son las vidas que se van a salvar; quiénes van a vivir y quienes morir” (J. Butler). ¿Cuál es la idea que está atrás de este argumento? Es aquella que sostiene que los individuos deberán ocuparse tan sólo de sí mismos y no de los demás, de ninguna otra persona más, de nadie más. Esta responsabilidad consistirá en ser “autosuficientes” en condiciones estructurales que socaban, quebrantan, desmejoran toda posibilidad de existencia. ¿En qué condiciones económicas y políticas surgen tales formas de crueldad?

Es el neoliberalismo el que declama el fin de la responsabilidad social. El coro de medios hegemónicos en la Argentina -en la mitad de la pandemia del COVID 19- llama a romper la cuarentena. Los intelectuales –hasta irresponsables- y comunicadores a sueldo de una derecha ahora ignorante llaman a la desobediencia civil. La oposición ha dado muestras sobradas de preferir el enfrentamiento –que llama a acabar con el populismo en la República- al compromiso racional que conduzca a cierta gobernabilidad. Hay un doble sentido posible de lo político: la organización de la existencia común, la reducción –atento la fórmula kantiana- de la “insociable sociabilidad de los hombres”, la asociación e intereses antagónicos, por una parte; y por otra, la asunción del sentido, o de la verdad de esta existencia, siempre múltiple. La grieta boba llevará a un antagonismo estúpido cuyo único resultado es el de carecer de una idea de país; la única grieta posible será el modo de pensar en cómo acabar con la desigualdad. El gobierno deberá dotarse de la amalgama de la persuasión y de la coerción – de la lógica de la astucia del zorro y la fuerza del león- para caminar en el espacio político. El pueblo –en estos tiempos- es un coro silencioso (ya habrá tiempo para que haga sentir su voz; y brinde su apoyo). La racionalidad neoliberal impone la autonomía como ideal moral; al mismo tiempo que desde el poder se destruye esa misma posibilidad precarizando, o amenazando con precarizar para justificar la eterna desregulación de la expansión del capital. Lo cierto es que el poder pareciera que nada resigna; y que poder y gobierno son cosas –en este caso-, distintas.

Frente a la crisis de demanda y de oferta que la situación post-pandémica vivirá en todo el mundo; este Estado deberá subsidiar tanto la oferta, como incentivar la demanda. Para ello, habrá de hacerse de recursos a través de una reforma tributaria que diera cuenta del problema de la riqueza concentrada. La vida en que uno ha de implicarse es y será siempre de carácter social; y siempre irá más allá de nuestra visión y de la interpelación ética en primera persona. La pandemia ha precarizado aún más este escenario. La mirada neoliberal –que exhorta a toda persona a hacerse cargo de su vida sin depender de ninguna institución- ha pretendido reemplazar la concepción asistencial. Sin embargo, y en este contexto esta se fortalece de la mano del Estado, tanto en los países centrales como en el resto por igual. La precariedad se distribuye de manera desigual y la lucha para contenerla, o para resistir esas condiciones deberá basarse en que todas las vidas deben recibir el mismo trato y el mismo derecho a ser vividas. De luchar por un orden social y político igualitario –no hay humanidad sino hay igualdad- donde el cuerpo no actuará en solitario sino que la acción emerge del “entre” que designa una relación que nos une al tiempo que nos diferencia.

¿Qué significa vivir juntos? Vivir juntos es siempre un imperativo ético y político. La libertad se ejercita junto a otras libertades aunque no necesariamente en unión o de conformidad con ellas. Se establecen relaciones dinámicas entre las personas en las que puede observarse cómo se activa el apoyo, la disputa, la ruptura, la alegría, la solidaridad. Arendt se declaraba partidaria de un ideal de entidad política y membresía cívica. El derecho de humanidad y de libertad -que de él se deriva-; y no la posesión común de la tierra como sostenía I. Kant. La memoria colectiva atraviesa la relación entre ética y política. La memoria colectiva atañe a lo accesible y a lo visible porque toca la justicia. Memorias y olvidos se conjugan en el discurso que transmite el pasado enredándose en abusos e inequidades. No toda memoria es justa, ni tampoco todo olvido es injusto. Hay memorias que al restituir dignidades, constituyen actos de justicia; pero hay memorias que instituyen y legitiman el miedo. Hay olvidos saludables, liberadores de autocensuras; pero hay amnesias que se travisten en amnistías, en instrumentos de administración de la injusticia. Y. Yerushalmi se interrogaba con mesura que el antónimo posible de olvidar no sea recordar, sino justicia. El exceso de memoria sin sentido conduce a la anestesia general. Se trata de recuperar la sensibilidad, de abordar con imaginación el miedo. Tampoco de pensar un presente o un futuro “ex nihilo”. Hay memorias irreconciliables. La memoria cosmopolita del pasado emerge de la inclusión deliberada y consciente de la memoria del Otro. La experiencia del excluido (F. Rosenzweig) podría ser el punto de apoyo para pensar lo no pensado todavía. Ello representa una esperanza, la esperanza de constituir una universalidad no excluyente. De aquéllos que están en los márgenes, aquéllos que son minorías –contra su voluntad o por elección-.

El demos se hace pueblo en el momento en que su libertad se vuelve estatuto político. La libertad encontrará en el vacío de su apariencia, su eficacia política. Porque está vacía –dice Ranciere- la libertad es política. No se fundará en sustancia alguna, legitimidad “natural”, o destino ideal; y suspenderá toda garantía, todo principio de orientación de las decisiones colectivas. Es esta ausencia (de fundamento) la que quebrará todo proyecto de armonización. El demos es la parte de los sin parte que viene a actualizar la contingencia de todo orden social. Las circunscripciones de lo posible jamás tendrán la última palabra. La democracia –que será siempre posibilidad de creación de sentidos (J.L. Nancy)- es el nombre de esa interrupción, de ese orden de distribución de los cuerpos, de aquello que viene a obstaculizar el “buen funcionamiento”. Matriz que será conflictiva acerca del límite de lo posible, más allá del orden; más allá de lo posible. La responsabilidad democrática, es la responsabilidad de esa creación. Ello quiere decir, que la democracia no es algo dado; que será responsable de lo que no está ofrecido: el demos, el pueblo, los unos con los otros. La democracia –desde Rousseau en adelante- se conoce infundada. Esta es su suerte pero también, su debilidad. Este es el camino que elegimos.

1 – Tres son las características de la ciudanía moderna: a.- la condición jurídica que confiere derechos y obligaciones respecto de una colectividad política. T.H. Marshall –de tradición liberal- (1948) fue el autor de una división clásica de dicha condición y que posee básicamente, tres elementos: 1.- el cívico, compuesto por aquellos derechos necesarios en términos de libertades individuales (libertad de expresión, juicio justo, acceso igualitario al sistema legal); 2.- el político, el derecho a participar en el ejercicio del gobierno tanto como miembro, o como participante (acceso a las instituciones políticas y de los derechos electorales); y 3.- el social, de una participación mínima en la riqueza económica y en la seguridad social mediante la distribución de los bienes disponibles y valuados en una sociedad determinada (de seguridad social en tiempos de desempleo, enfermedad o aflicción); b.- es también un conjunto de funciones sociales específicas (privadas, profesionales y económicas). Esas funciones dependerán de cada cultura política y de la particular manera de entender al Estado. Finalmente, es c.-un conjunto de cualidades éticas, de mayor centralidad para lo social que para la participación política. Sin embargo, la devoción al propio país o su importancia ha disminuido considerablemente. Pareciera que la única cualidad cívica hegemónica fuera la participación en las elecciones. Existe cierto acuerdo en toda sociedad en que el interés público existe; y las partes tienen derecho a participar en su elaboración y en la obligación a la sumisión de las leyes de la sociedad. Volvamos por un instante a Marshall. Una de las debilidades teóricas y morales de la tradición liberal fue su incapacidad de tratar de manera directa el problema de la desigualdad social en relación con las libertades individuales. A pesar de su aporte al análisis de la política social; carecía de declaración explícita a la teoría de la ciudadanía social. Si bien Marshall era partidario de una sociedad mixta –es el caso del Estado ingles en los siglos XVIII y XIX- donde las tensiones entre el capital y el trabajo determinaban el carácter de la vida política y social; y donde al Estado se le otorgaba la función de estabilizador del sistema social; su teoría ya no resulta relevante para el capitalismo des-organizado; un capitalismo que opera a escala mundial. El trabajo sigue o tiende a operar dentro del mercado nacional-local.

2 – Uno de los momentos definitorios del debate que tuvo lugar en la Asamblea Nacional francesa el 23 de diciembre de 1789 por parte de Stanislas Marie Adelaide, Comte de Clermont–Tonnerre, –un aristócrata liberal- giró en torno a la pregunta de si judíos y protestantes podían ser ciudadanos del Estado francés o si bien, debían ser tratados como extranjeros. En esa fecha este afirmó que la ciudadanía no debía basarse en la etnicidad, la nacionalidad o la cultura. En sus palabras: Resulta “repugnante tener dentro del Estado una asociación de no ciudadanos y una nación dentro de la nación. (…) debe “presumirse que el status de todo hombre que reside en un país, es el de ciudadano”. Esta promesa creo la contradicción entre el nacionalismo como fuerza universal y la atracción de modos de pertenencia supranacionales. Clermont les dijo a los judíos que no había lugar para voluntades particulares dentro de la voluntad general de la nación. El proyecto europeo de unidad se basa en ello. El caso Dreyfus fue el principio del fin de esa emancipación: cuando los franceses dejaron de verlos como ciudadanos y comenzaron a verlos como judíos.-

3 – Para Arendt lo universal y lo particular son mutuamente constitutivos y la relación entre ellos es de conexión inherente más que de oposición. Las diferentes culturas viven en mundos diferentes: Vivimos en un mundo común, con una historia y narrativa común que convierte a las historias particulares en reliquias del pasado. ¿’Cómo reconciliar la idea de que las personas deberían ser iguales con la identidad particularista que define en especial a las minorías? Arendt no se conformaba con ser judía, ni con ser universalista quería ser ambas. La historia judía se vuelve historia universal. La negativa a sucumbir al universalismo incondicional y la preservación de arraigos particulares transformó a los judíos en portadores ejemplares de cosmopolitismo. La idea abstracta de una humanidad universal nunca fue una solución para Arendt. Ella soñaba con una diversidad plural de naciones actuando en un concierto cosmopolita. El cosmopolitismo cultural –más allá del nacionalismo y la asimilación- era el ideal judío intelectual antes de 1939. Sin un poder que los respaldara los derechos eran imposibles de hacerse cumplir: no eran más que palabras. Hay una tensión en Arendt entre la garantía de los derechos como sustancia de la realidad social y la necesidad de proteger identidades particulares. Los intelectuales judíos europeos vivían entre culturas. La posición que estos hombres detentaban les brindaba su sofisticación, su amplitud de visión y tolerancia. Encarnaban el ideal de la integración. Para estos hombres y mujeres, el arraigo era visto como una simple limitación.

4 – Platón. Diálogo V. Parménides, Teeteto; Sofista, Político. Traducción de Álvaro Vallejos Campos. Gredos, Madrid, 1988, (pág 316) Teeteto (210c).-

5 – Anders Fjeld. “Jaques Ranciere. Practicar la igualdad” Editorial Jusbaires. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo de la Magistratura. Colección el Bien Común, Buenos Aires, 2019, (pág. 72/ 3).-

6 – Pierre-Philippe Jardin. “Jean-Luc Nancy. Más allá de lo político”. JUSBAIRES Editorial. Colección el Bien Común. Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, 2018.- Para Nancy la palabra comunidad designa un lugar vacío. El malestar viene del hecho de que ese vacío ha sido saturado por una significación que responde a la petición de sentido: Todo poder y toda presencia es lo que requerimos de la comunidad, o lo que vamos a buscar en ella: soberanía e intimidad; presencia en sí sin falla y sin afuera. Queremos el espíritu de un pueblo o el alma de una asamblea de fieles, queremos la identidad de un sujeto o su propiedad. Una noción signada por la equivocidad y la carga afectiva. G. Bataille describía que la nostalgia de un ser comunal era al mismo tiempo deseo de una obra de muerte. Comprendió que la comunidad no es obra a producir, ni comunión perdida y que había que romper con la obsesión de inmanencia. De la del hombre o de la comunidad de hombres capaz de consumar su propia esencia. La imposibilidad de la inmanencia provoca en Nancy una lección última, que es enunciada del siguiente modo: “La soberanía no es nada”. La forma de vida que ha envejecido es la de la autonomía: “Autonomía del principio, autocracia de la elección y de la decisión; autogestión de lo idéntico, autoproducción del valor, del signo de la imagen, auto-referencia del discurso. Todo eso está gastado, agotado (…)”. Llama Nancy a pensar la compartición de la comunidad y la soberanía compartida. El compartir los hace otros que comunican en su no comulgar. Este aparecer juntos, aparece como el momento en que el ser-juntos se manifiesta. (pág. 82 y ss.).

*Abogado y Doctor en Ciencias Sociales (UBA)

Las opiniones expresadas en esta nota son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente la posición de Broquel.

COMENTARIO AQUÍ